ツーリズムEXPO 2025が示す、観光業界の新たな地平

2025年9月、愛知県で初めて開催された世界最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン 2025 愛知・中部北陸」は、日本の観光産業が新たな時代の幕開けを迎えたことを象徴するイベントとなりました。

会場となった愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」には、4日間で実に126,900人もの人々が訪れ、その熱気は単なるコロナ禍からの回復という言葉では表現しきれない、未来に向けた強い期待と意志に満ちていました。中部国際空港セントレアに直結するという立地もまた、世界から日本へ、そして日本の各地域へと繋がるインバウンド戦略の「玄関口」としての重要性を物語っています。

本イベントで掲げられたテーマ「旅は“知”の再発見」は、今後の観光産業が進むべき方向性を示す、極めて重要なキーワードです。このテーマが示唆するのは、旅行者の価値観の根本的な変化です。かつてのように、ただ有名な観光地を巡り、写真を撮って満足する「消費型観光」の時代は終わりを告げつつあります。現代の旅行者、特に高付加価値な体験を求める層は、その土地ならではの歴史や文化、人々の暮らしに深く触れ、自らの知的好奇心を満たす「体験型・学習型観光」を求めているのです。

この構造的な変化は、観光関連事業者にとって大きなチャンスであると同時に、厳しい挑戦でもあります。従来のビジネスモデルに固執し、この新しい潮流に対応できなければ、熾烈な価格競争に巻きまれ、市場からの淘汰を余儀なくされるリスクも否定できません。ツーリズムEXPOの盛況ぶりは、業界全体がこの変化を敏感に察知し、守りの姿勢から攻めの経営へとマインドセットを転換し始めたことの力強い証左と言えるでしょう。各ブースで展開される展示やセミナーの主題は、もはや単に客足を呼び戻すための戦術論ではなく、観光DX(デジタルトランスフォーメーション)、サステナビリティ、そして体験価値の向上といった、より中長期的で戦略的なテーマへとシフトしていました。これは、業界が「コロナ前に戻す」という目標から、「コロナ前を超える新たな価値を創造する」という未来志向のフェーズへと完全に移行したことを示しています。

データで読み解く「インバウンド4.0」時代の到来

ツーリズムEXPOで感じられた熱気を裏付けるように、日本のインバウンド市場は今、歴史的な転換点を迎えています。最新の統計データは、私たちが直面しているのが単なる量的回復ではなく、市場の性質そのものが変化する「質的転換」であることを明確に示しています。

まず、その量的拡大は驚異的です。2024年の訪日外客数は過去最高の3,687万人に達し、それに伴う旅行消費額もまた過去最高の8兆1,257億円を記録しました。この数字は、インバウンド観光が日本経済を牽引する基幹産業の一つとして確固たる地位を築いたことを意味します。費目別に見ると、宿泊費が33.6%、買物代が29.5%、飲食費が21.5%を占めており、幅広い分野に経済効果が波及していることが分かります。

しかし、注目すべきは数字の大きさだけではありません。その内実にこそ、事業者が着目すべき重要な変化が隠されています。国籍・地域別の旅行消費額では、中国、台湾、韓国、米国、香港が上位を占めていますが、一人当たりの旅行支出に目を向けると、様相は大きく異なります。特に、米国(33.2万円)、欧州、オーストラリアからの旅行者は、一人当たりの旅行支出が極めて高い傾向にあります。円安という追い風もありますが、彼らは平均滞在日数も長く、日本での滞在中に宿泊以外の体験やサービスにも積極的にお金を使う傾向が強いことがデータから読み取れます。

さらに重要な質的変化として、初訪日客とFIT(Foreign Independent Tour:個人旅行)の増加が挙げられます。特に英語圏の国々からの旅行者に至っては、その7割以上が初めて日本を訪れる人々です。彼らは、パッケージツアーに頼らず、自らインターネットやSNSを駆使して情報を収集し、独自の旅程を組み立てるFITが主流です。これは、事業者側には、画一的な団体向けサービスではなく、個々の旅行者の興味や関心に合わせた、きめ細やかでパーソナルな情報発信とサービス提供が求められていることを意味します。

これらの量的・質的変化を総合的に捉えると、日本のインバウンド市場は新たなステージに突入したと結論付けられます。かつての、一部の富裕層が中心だった時代(インバウンド1.0)、アジアからの団体旅行客が市場を席巻した時代(インバウンド2.0)、そしてアジアからのFIT客が主流となった時代(インバウンド3.0)を経て、今まさに、国籍や旅行目的が極度に多様化し、デジタル活用を前提として、より深く本質的な体験価値を求める「インバウンド4.0」の時代が到来したのです。

この「インバウンド4.0」という新しい市場環境は、従来のビジネスモデルの延長線上では捉えきれません。例えば、アジアからのリピーターを主なターゲットとした割引キャンペーンや物販中心の戦略は、日本文化の深淵に触れたいと考える初来日の欧米客には響きにくいでしょう。彼らが求めているのは価格の安さではなく、その土地でしか得られないユニークな体験という「物語」であり、その価値を認めれば高額な対価を支払うことも厭いません。これは、すべての観光事業者にとって、安売り競争からの脱却し、「高付加価値化」へと舵を切ることが、もはや選択肢ではなく生き残りのための必須条件であることを強く示唆しています。

事業の礎を築く「旅行業ライセンス」という法的要件

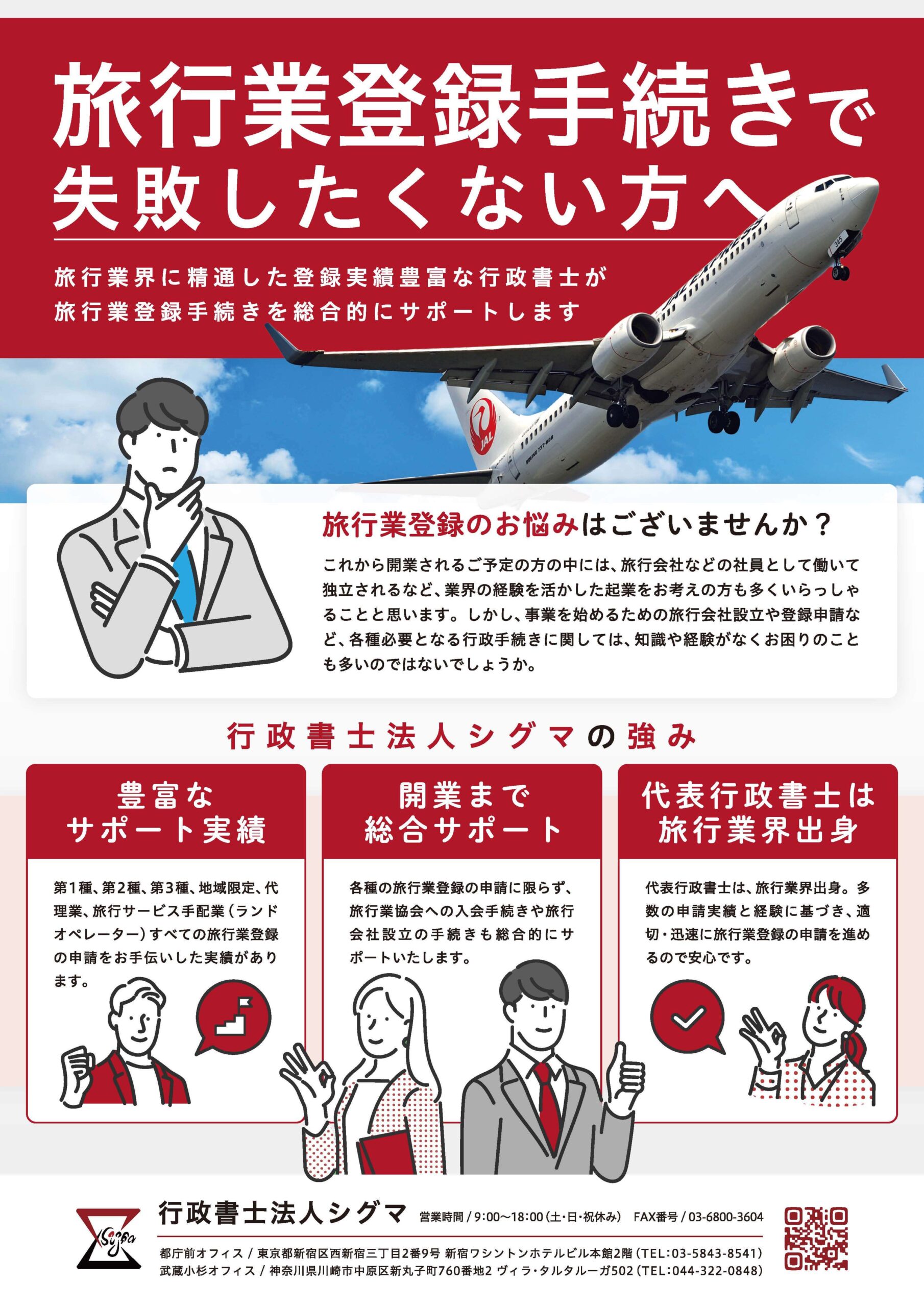

インバウンド4.0時代を勝ち抜くための羅針盤の一つ目、それは事業の根幹を支える「旅行業ライセンス」の適正な取得と運用です。

インバウンド旅行者向けに魅力的な体験ツアーやサービスを提供しようとする際、「報酬を得て、旅行業務を行う」場合には、旅行業法に基づく登録、すなわち営業ライセンスが必要となります。この法律は、取引の公正性、旅行の安全性、そして旅行者の利便性を確保することを目的としており、無登録での営業は厳しく禁じられています。安易に「これくらいなら大丈夫だろう」と考えて事業を開始してしまうと、悪質な業者と見なされ、厳しい罰則の対象となるだけでなく、企業の信用を根本から揺るがす事態になりかねません。

旅行業のライセンスは、取り扱う業務の範囲によって主に4つの種別に区分されており、事業計画に合致した適切な種別を選択することが極めて重要です。

| 登録種別 | 主な業務範囲 | 登録行政庁 |

| 第1種旅行業 | 海外・国内の募集型企画旅行(パッケージツアー)、受注型企画旅行、手配旅行のすべてを取り扱える、最も範囲の広いライセンス。 | 観光庁長官 |

| 第2種旅行業 | 国内の募集型企画旅行と、海外・国内の受注型企画旅行、手配旅行を取り扱える。海外向けのパッケージツアー造成は不可。 | 都道府県知事 |

| 第3種旅行業 | 営業所のある市町村と隣接地域内に限定した募集型企画旅行と、海外・国内の受注型企画旅行、手配旅行を取り扱える。 | 都道府県知事 |

| 地域限定旅行業 | 営業所のある市町村と隣接地域内に限定した、さらに狭い範囲の旅行業務のみを取り扱える。 | 都道府県知事 |

例えば、海外から訪れる旅行者向けに、日本国内の複数都市を巡る独自のパッケージツアーを企画・販売したいのであれば「第2種旅行業」以上の登録が必要です。一方で、特定の地域(例:京都市内)でのみ体験できる着物レンタルとガイド付き散策ツアーをセットで販売するような場合は、「第3種旅行業」や「地域限定旅行業」が選択肢となり得ます。自社の事業がどの形態に当てはまるのかを法的に正確に判断することが、コンプライアンスの第一歩となります。

この旅行業登録を申請するには、主に2つの大きなハードルを越えなければなりません。

1. 旅行業務取扱管理者の選任

旅行業者は、営業所ごとに必ず1名以上(従業員10名以上の場合は2名以上)、国家資格である「旅行業務取扱管理者」を選任し、旅行契約に関する事務の管理・監督を行わせることが法律で義務付けられています。この資格者は、いわば旅行取引のプロフェッショナルであり、事業の適正な運営を担保する重要な役割を担います。海外旅行を取り扱う営業所では、より広範な知識が求められる「総合旅行業務取扱管理者」の資格が必要です。

旅行業への参入を検討されている事業者さんは、営業所において選任可能な旅行業務取扱管理者の確保をどのようにされるかを最優先で検討された方がよいでしょう。

2. 財産的基礎(基準資産額)の確保

旅行業は、万が一の催行中止や倒産時に旅行者に損害を与えないよう、健全な財務基盤を持つことが求められます。その基準となるのが「基準資産額」であり、登録種別ごとに最低額が定められています。

- 第1種旅行業: 3,000万円以上

- 第2種旅行業: 700万円以上

- 第3種旅行業: 300万円以上

- 地域限定旅行業: 100万円以上

この基準資産額は、単なる資本金の額ではなく、資産総額から負債や営業保証金などを差し引いた旅行業法で定められている純資産に近い概念であり、事業開始時の大きなハードルとなり得ます。

このように、旅行業ライセンスの取得は、事業内容の法的整理から、資格者の確保、そして財務基盤の証明まで、極めて専門的かつ複雑な手続きを要します。どの登録種別が自社のビジネスモデルに最適なのか、基準資産額をどのようにクリアするのかといった経営判断には、旅行業法に関する深い知識が不可欠です。行政書士は、これらの複雑な法的要件を整理し、円滑な事業開始をサポートする専門家です。法令遵守という強固な事業基盤を築くことで、初めてインバウンド戦略という名の航海に乗り出すことができるのです。

攻めのインバウンド対応と外国人材活用の要諦

「インバウンド4.0」時代が求める高付加価値でパーソナルなサービスを提供するためには、何が必要でしょうか。その鍵を握るのが、外国人材の戦略的な活用です。多様化する訪日客の言語、文化、宗教上の習慣といった繊細なニーズに的確に応えることは、日本人スタッフの語学力やホスピタリティ精神だけでは限界があります。外国人材は、もはや単なる人手不足を補う「労働力」ではありません。彼らは、多様な顧客のインサイトを的確に理解し、新たなサービスを企画・立案し、母国語でその魅力を発信できる、かけがえのない「戦略的資産」なのです。

しかし、その重要性を理解していても、実際に外国人材を雇用するには「在留資格」という法律上の大きな壁が立ちはだかります。特に、ホテルや旅館、旅行会社などで専門的な業務に従事してもらうためには、多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の取得が必要となります。

この在留資格制度の運用は非常に厳格であり、事業者が最も注意すべきは、「許可される業務」と「許可されない業務」の間に明確な線引きが存在する点です。具体的には、通訳・翻訳、外国人観光客向けの広報・マーケティング活動、旅行プランの企画・造成、フロントでの多言語対応といった、本人の学識や母国の文化知識を活かす専門的業務は許可の対象となります。一方で、客室の清掃、ベッドメイキング、レストランでの配膳、荷物運びといった業務は、原則として「単純労働」と見なされ、この在留資格では認められません。

この線引きを曖昧に理解したまま雇用を進めてしまうと、事業者は深刻なリスクを背負うことになります。もし、在留資格で認められていない単純労働に外国人材を従事させていた場合、それは不法就労と見なされ、雇用主である企業側が「不法就労助長罪」という重い罪に問われる可能性があるのです。

ここで、具体的な許可事例と不許可事例を見てみましょう。

例えば、日本の大学で観光学を専攻した外国人留学生が、卒業後にホテルに就職し、外国人観光客向けの宿泊プランの企画や海外旅行会社との交渉業務に従事するケースは、学んだ専門知識を活かす業務として許可される可能性が高いです。

しかし、同じく大学で経営学を学んだ学生であっても、採用後の業務が専ら客室清掃やレストランでの配膳である場合、それは学識を必要としない単純労働と判断され、不許可となる可能性が極めて高いのです。

このような複雑な制度を前に、行政書士が果たすべき役割は、単に申請書類を作成する「代書屋」ではありません。真の専門家は、企業の事業戦略や将来のビジョンを深くヒアリングし、採用したい人材の学歴や職歴を法的な観点から精査した上で、「どのような職務内容であれば適法かつ合理的に許可されるか」というジョブディスクリプション(職務記述書)そのものを設計するコンサルタントです。

入国管理局への在留資格申請は、単なる事務手続きではなく、「我が社がインバウンド4.0という新しい市場で勝ち抜くために、この人材が持つ専門的な知見や国際的な感性が、これほどまでに不可欠なのです」という経営戦略を、客観的な証拠と共に説明する「プレゼンテーション」の場と捉えるべきです。なぜ日本人では代替できないのか、その業務にはなぜ大学レベルの専門知識が必要なのか。これらの問いに対し、事業計画書や組織図、具体的な職務内容といった書面を通じて論理的に説得する必要があるのです。この「事業の物語」を法的な言語に翻訳し、説得力のある申請ストーリーを構築することこそが、行政書士の専門性であり、事業者がコンプライアンスリスクを完全に回避し、インバウンド対応力強化という本来の目的に全力で集中するための不可欠なパートナーシップなのです。

未来へ向けたパートナーシップ

ツーリズムEXPO 2025が示した観光業界の新たな地平、そして「インバウンド4.0」という構造変化の波。この大きな潮流の中で、観光関連事業者が持続的な成長を遂げるためには、確かな羅針盤が不可欠です。本レポートでは、その羅針盤として「適法な事業運営(特に旅行業ライセンスの取得)」と「戦略的インバウンド対応(特に外国人材の活用)」という2つの軸を提示しました。これらはもはや一部の先進的な事業者のための選択肢ではなく、すべての事業者にとっての必須科目と言えるでしょう。

この2つのテーマは、それぞれ独立しているようでいて、実は深く結びついています。例えば、多様なインバウンド客に対応できる外国人材を雇用し、彼らの知見を活かしてユニークな体験ツアーを企画・販売する、といった事業戦略は典型例です。この戦略を実行するためには、「旅行業ライセンス」と「在留資格」という、いずれも高度な専門知識を要する法務領域が複雑に交差する地点で事業計画を描く必要があります。

この複雑な交差点を、事業者様が独力で、かつ最適に進むことは容易ではありません。自社の事業モデルに最適な旅行業ライセンスを見極め、財産的基礎や資格者選任といった厳しい要件をクリアしながら、在留資格の複雑な要件をクリアする。これらは、日々の事業運営に追われる経営者にとって、あまりにも重い負担です。

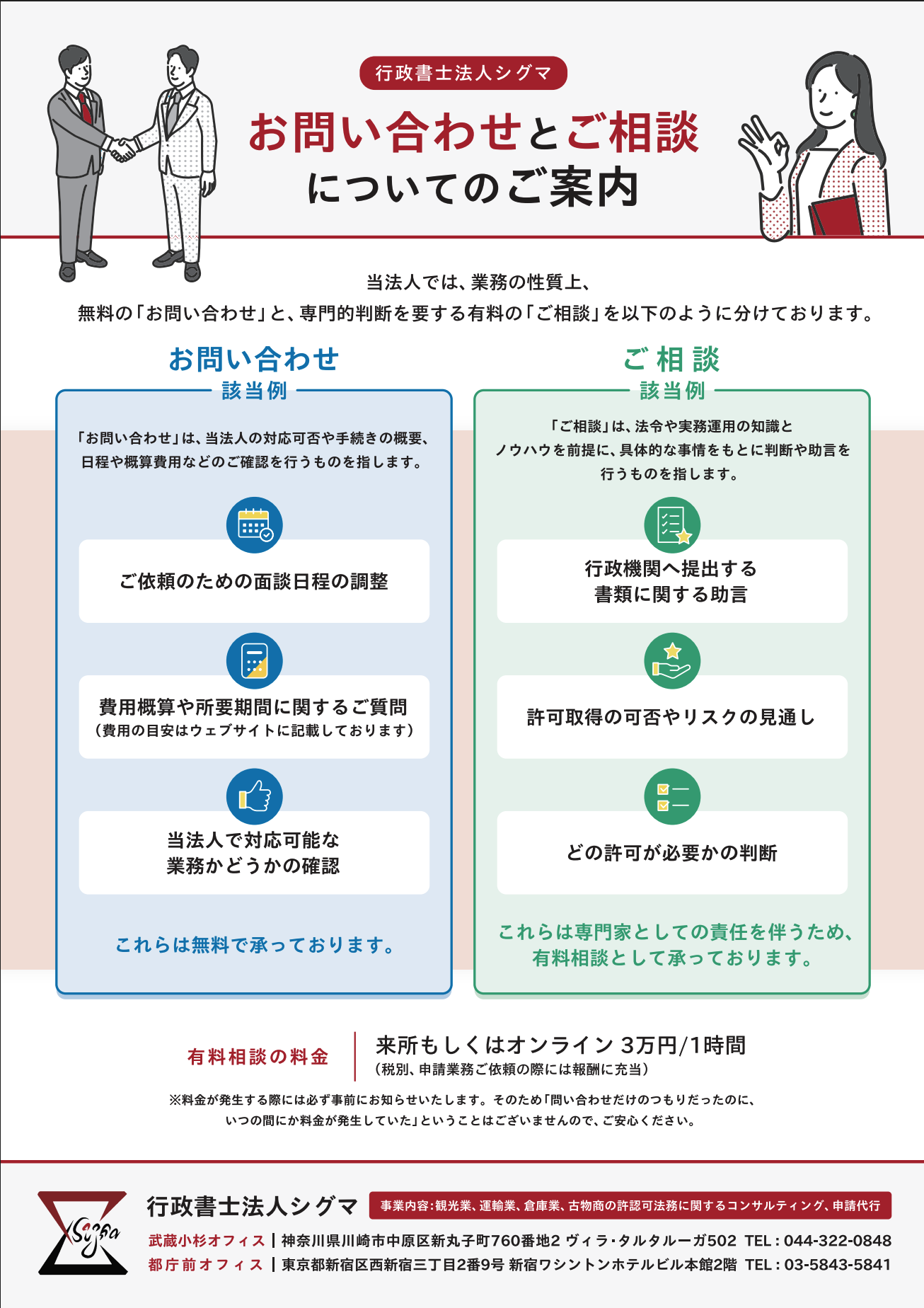

私たちの使命は、まさにこの法務とコンプライアンスが交差する領域の専門家として、事業者様をナビゲートすることにあります。煩雑で時間のかかる許認可手続きから事業者様を解放し、本来注力すべきサービス品質の向上や新たな価値創造といった、創造的な業務に集中できる環境を整えること。それこそが、私たちが提供する「戦略的パートナーシップ」の核心です。

「インバウンド4.0」という大海原は、挑戦する者にとっては無限の可能性を秘めています。自社のポテンシャルを最大限に引き出したい、しかし何から手をつければ良いか分からない。

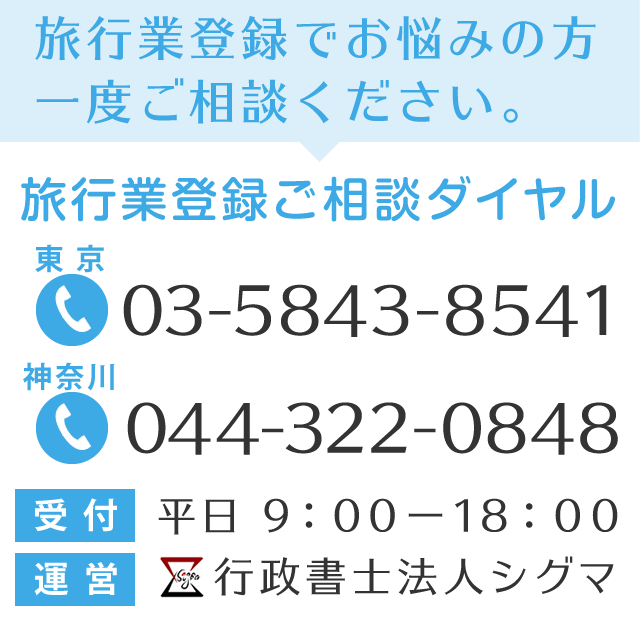

もし、そのような課題やお悩みを抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。未来へ向けた航路を、共に描き出すお手伝いをさせていただきます。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁