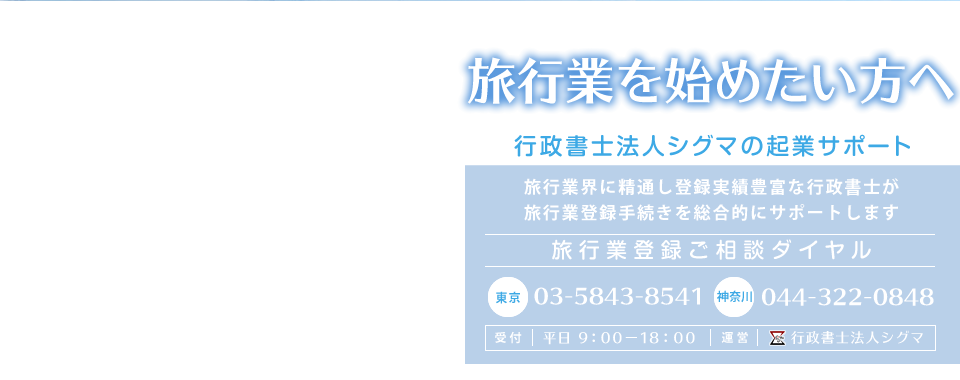

旅行業を経営するためには、第1種旅行業の場合は観光庁より、第2種、第3種、地域限定旅行業の場合は、主たる営業所がある都道府県より、それぞれ旅行業登録をしなければなりません。

旅行業とは何かという話になるかと思いますが、それは旅行業法に明確に定義されております。旅行業に該当する業務については、こちらのページをご確認ください。

自社では旅行業を営んでいるつもりがなくても、ついうっかり旅行業に該当してしまい、気づかないうちに旅行業違反となっていることも多いです。

旅行業法違反の事例

最近の旅行業法違反の事例として次のような事例がありました。

ボランティアバス

ボランティアバスとはNPO法人、社会福祉協議会、有志団体などが、被災地にボランティアを派遣するためにバス業者を手配して組むツアーのことです。

ボランティアバスは、NPO法人などの主催団体があらかじめ行程を作成して参加者を募集し、参加費を受け取っていました。

その参加費が貸切バス代などの実費だけであっても、旅行業の登録を行っていない主催団体が参加費を直接徴収するのは、旅行業法違反とした事例です。

登山用品専門店が実施した登山ツアー

登山用品の専門店を展開する事業者が、旅行会社に委託せずに、宿泊付きの登山ツアーを企画・実施していた疑いがあるため、旅行業法違反として、警視庁が書類送検を行いました。

この事業者は、登山ツアー参加者より、宿泊費やガイドへの手当てを参加費として一括して受取り手配業務を行っていました。会社の収益は一切なかったとのことですが、利益がなくても参加者より参加費を収受していたため、旅行業法違反とした事例です。

無登録で旅行業を行った場合の処罰や制裁

旅行業法第74条では、無登録で旅行業を行った場合は、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。

とはいえ、旅行業法違反を行った場合の制裁は、これだけではありません。

うっかり旅行業法違反を行ってしまった場合でも、これから旅行業登録を取得しようとする場合には障害になってしまう場合がありますので、注意が必要です。(ことが起こってからでは、登録が不可能な事態に陥りかねません)

旅行業登録には「登録拒否事由に該当しないこと」が求められる

新たに旅行業登録申請を行う場合は、旅行業法第6条の登録拒否事由に該当していないことが求められます。登録拒否事由の中には、旅行業法違反で罰金の刑に処された場合は、それから5年間は旅行業登録申請を行っても、旅行業登録を受けることはできないと規定されています。

また、旅行業登録後に、過去の旅行業法違反で罰金の刑に処された場合は、業務停止命令を受けることや、最悪な場合は、旅行業登録自体を取り消される行政処分を受ける場合もあります。

旅行業登録制度は、旅行者保護するための制度です。従って、「つい、うっかり」で旅行業法違反を行った事業者に対しても厳しいペナルティーが科されます。自社が行っている業務が、旅行業法に該当しないか不安な方は、旅行業登録の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

御社の事業が旅行業法に定められている旅行業務に該当するか・しないかの検討をした結果、旅行業務に該当する場合は、旅行業の登録申請を進めることになります。

旅行業の登録種別には、第一種、第二種、第三種、地域限定そして旅行業者代理業の5つの種別があります。

この5つの種別は、取扱可能な旅行業務によって異なっていますので、御社の事業が、どちらの種別を取得しなければならないかを確定させなければなりません。

旅行業法違反にならないための旅行業登録

旅行業の登録は意外と手間と時間がかかって大変だと言われております。

旅行業登録の「人」の要件

旅行業法令に定められている「人」「物」「お金」の要件を満たしていなければ、登録を取得することはできません。

「人」の要件である旅行業務取扱管理者の確保に苦労されている事業者さんが多いのですが、社内に資格者がいない場合は新たに有資格者を採用するか、従業員の方に旅行業務取扱管理者試験を受験して合格して頂くかなどして、「人」の要件を満たさなければなりません。

旅行業登録の申請

旅行業登録要件を満たしていることが確認できたら、登録行政庁である観光庁または都道府県へ、旅行業登録申請書を提出して審査を受けることになります。

旅行業協会へ入会を希望される事業者さんは、登録行政庁への申請の前に、旅行業協会の入会審査も忘れずに受けましょう。

登録行政庁の審査期間は、登録行政庁によってまちまちです。例えば、登録行政庁が東京都の場合は、登録申請書を受理されてから登録番号が記載された登録通知書の受理まで、30日~40日の期間を要します。

気を付けなければならないのは、旅行業の業務開始は、登録通知書を受理したらすぐにはできない点です。

登録通知書を受理したら、2週間以内に、営業保証金の供託(旅行業協会の保証会員の場合は弁済業務保証金分担金の納付)を行ってからでなければ旅行業務は開始できません。

登録通知書を受け取ったらすぐに営業開始できるわけではありません(旅行業の登録申請書を提出すれば営業開始できると勘違いされている事業者さんも中にはいらっしゃいます)ので、ご注意ください。

旅行業登録にかかる費用

旅行業登録にかかる費用は、大きく分けて実費(営業保証金・弁済業務保証金分担金を含む)と行政書士報酬の2つに分かれます。

費用を抑えるために行政書士に依頼せずに旅行業の登録申請をすること自体は可能だと思いますが、平日の昼間に、何度も、登録行政庁や旅行業協会に足を運んだり、見慣れない書類を作成しなければならなかったりと、かなりの手間と時間がかかります。

また、登録行政庁が観光庁や東京都の場合は、審査の過程で、申請者に対してヒアリングを行いますので、ヒアリングをどのように対応してよいのか不安だという声も耳にします。

実費は、登録の際に登録行政庁へ支払う申請手数料(登録免許税)や、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得手数料などです。合わせて営業保証金・弁済業務保証金分担金も必要になります。

旅行業登録で失敗しないためには

旅行業の登録申請手続きは、ただ必要書類を集めて提出すれば登録が取れるものではありません。

登録行政庁や旅行業協会の審査過程では、旅行事業の内容や、旅行事故が発生した際の社内の事故処理体制などのチェックを受けることになります。

特に昨今は、決算を粉飾して倒産した旅行会社の影響を受けて、基準資産額のチェックが厳しくなってきています。

ご相談に見える方の中には、自分で手続きをしようとして上手くいかず、大幅に業務開始の予定日がずれこんでしまったという方も少なくありません。

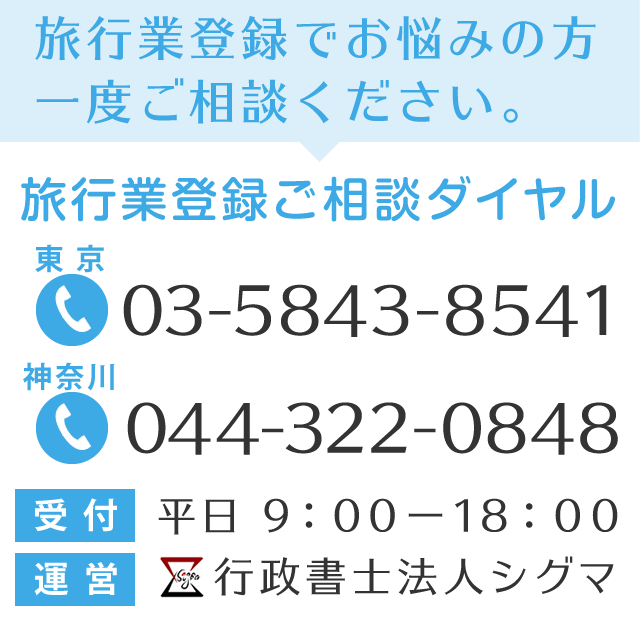

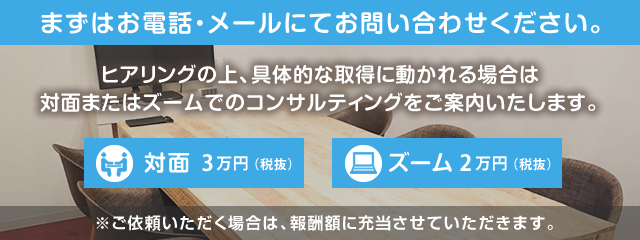

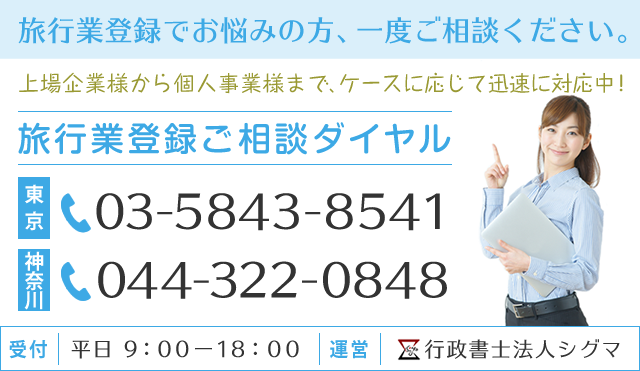

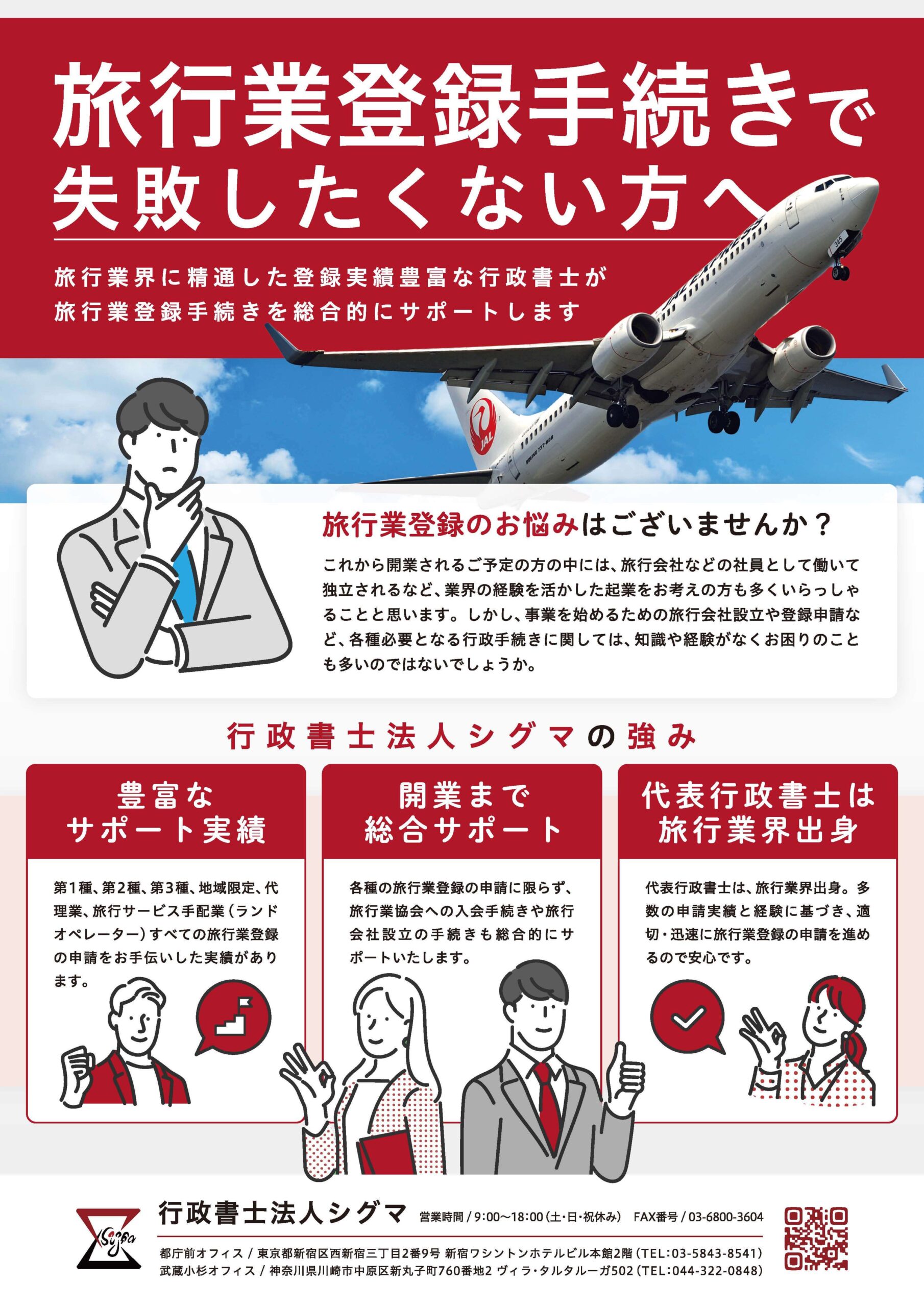

私たちのような旅行業登録手続きを専門とする行政書士事務所に依頼することで、事前に手続き上のリスクを把握し、最短かつ確実に登録手続きをスムーズに完了することができますので、登録手続きの見通しをしっかり立てておきたい方や、手続きに不慣れな方は、行政書士のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、行政書士事務所の中には、旅行業登録手続きの『丸投げ』を売りにされているところもありますが、丸投げで、どこまで申請会社の実態を正確に把握できるのか、私どもは疑問に感じております。

その点、シグマはしっかりとお客様に伴走し、コミュニケーションを取りながら確実かつ迅速に手続きを進めていくだけの専門知識と豊富な経験がございます。

シグマでは、お客様が旅行業登録で失敗しないよう、旅行業法の趣旨に則った事業計画をまとめて、それを、登録行政庁の審査官が審査しやすいように提出書類上で表現し、しっかりと事業計画に沿って旅行業登録手続きをサポートしています。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁