インバウンド需要の回復や国内旅行の多様化を背景に、旅行業界への新規参入を目指す方が増えています。しかし、旅行会社を始めるには、会社設立だけでなく、旅行業法に基づく複雑な「旅行業登録」という手続きが不可欠です。そこで今回は、旅行業の許認可申請を専門とする行政書士の阪本浩毅氏をお招きし、その第一歩である「会社設立」に潜む特有の注意点や、成功への道を切り拓くための秘訣について、詳しくお話を伺いました。

旅行会社設立、何から始める?

──本日はお忙しい中ありがとうございます。早速ですが、旅行会社を立ち上げたいと考えたとき、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。旅行会社を事業としてスタートさせるまでには、大きく分けていくつかのステップがあります。まず、事業の器となる「会社の設立」、次に「旅行業協会への入会」、そして最も重要な「旅行業登録」の手続きです。資金が不足する場合は、これらと並行して「金融機関への融資申込」も進める必要がありますね。

──なるほど、やることがたくさんあるのですね。今回はその中でも、最初の一歩である「会社設立」について詳しくお伺いしたいと思います。一般的な会社の設立と何か違う点はあるのでしょうか?

阪本:良い質問ですね。実は、設立手続きそのものや費用面では、他の業種の会社と大きな違いはありません。しかし、旅行会社ならではの注意点が2つあります。1つは、後工程である「旅行業登録」の要件、特に「基準資産額」を設立段階から意識しておくこと。もう1つは、会社の「商号」、つまり社名を決めるときにも一定の配慮が必要になるケースがある、という点です。

──設立の時点から、その先の登録手続きを見据える必要があるのですね。

阪本:その通りです。この2点を無視して進めてしまうと、後から定款の変更や増資など、余計な手間とコストがかかることになりかねません。まさに「急がば回れ」ですね。

会社の骨格を決める「定款」作成のポイント

──では、具体的な設立手続きの流れについて教えてください。まずは何から手をつければ良いのでしょう?

阪本:まずは会社の概要、つまり骨格を決めることから始めます。会社を設立するには、その会社の憲法ともいえる「定款(ていかん)」を作成する必要があり、この定款に盛り込む項目を決めていく作業が、会社の概要を固めるプロセスになります。

──定款ですか。具体的にはどのようなことを決めるのですか?

阪本:主に、会社名(商号)、事業目的、本店の所在地、資本金の額、事業年度、そして誰がお金を出し(出資者)、誰が経営するのか(役員)といった組織構成などを決定します。特に会社名は、例えば「〇〇トラベル株式会社」のように、旅行ビジネスを行うことが分かりやすいものが好まれますが、安易に決めると後で問題になることがあるので注意が必要です。

──会社名で問題が起きる、とはどういうことでしょうか?

阪本:例えば、有名な大手旅行会社と酷似した名前を付けてしまうケースです。悪意がなくても、お客様が混同するような名前は、不正競争防止法に抵触する恐れがあります。また、管轄の行政庁によっては、既に登録されている他の旅行会社と同一、または類似の商号を避けるよう指導されることもあります。登記が完了してから変更するとなると、印鑑の作り直しや各種届出の変更など、大変な手間がかかりますからね。

株式会社と合同会社、どちらを選ぶべきか

──会社の形態として、株式会社と合同会社がありますが、どちらを選ぶべきか迷う方も多いと聞きます。旅行会社の場合、何か選ぶ基準はありますか?

阪本:ええ、これは多くの方が悩まれるポイントですね。それぞれに長所・短所がありますが、一つの判断軸として、将来的に事業を大きくしていきたい、あるいは金融機関からの融資や外部からの出資を視野に入れているのであれば、社会的信用度や知名度の高い「株式会社」をおすすめします。代表者の肩書が「代表取締役」になる点も、対外的なイメージを重視する方には魅力でしょう。

──なるほど。では、合同会社はどのような場合に適しているのでしょうか。

阪本:個人や家族経営など、小規模な組織で運営することを想定していて、とにかく設立費用を抑えたいという場合には「合同会社」も有力な選択肢です。株式会社に比べて設立費用が10万円以上安く済みますから。ただ、「本当は株式会社がいいけれど、費用を考えて合同会社で妥協しよう」という選び方はあまりおすすめできません。

──妥協で選ぶのは良くない、と。それはなぜですか?

阪本:後になって「やはり株式会社にしておけばよかった」と組織変更するケースが少なくないからです。そうなると、最初から株式会社を設立するよりも、かえって時間も費用もかかってしまいます。また、特に海外の旅行会社と取引をする場合、国際的には「LLC(合同会社)」よりも「Ltd.」や「Inc.(株式会社)」の方が馴染みがあり、信用を得やすいという側面もあります。ご自身の事業計画と照らし合わせて、慎重に判断すべきですね。

会社の事業目的、どう書けば正解?

──次に、定款に記載する「事業目的」についてお伺いします。旅行業を始める場合、どのように記載すればよいのでしょうか?

阪本:はい、これは非常に重要です。会社の主たる業務が旅行業であれば、事業目的の欄に必ず「旅行業法に基づく旅行業」あるいは、シンプルに「旅行業」といった文言を入れなければなりません。これを忘れて会社を設立してしまうと、いざ旅行業登録を申請する段階で、目的の追加変更手続きが必要になります。

──もし忘れてしまったら、どうなるのですか?

阪本:法務局で事業目的の変更登記を行わなければならず、その際に登録免許税として最低でも3万円の追加費用が発生します。無駄な出費を避けるためにも、設立段階でしっかりと目的を記載しておくことが肝心です。

──旅行業以外にも、例えばインバウンド向けのコンサルティングや、お土産物の販売なども将来的にやりたいと考えている場合はどうすればよいでしょう?

阪本:良い視点ですね。将来的に行う可能性が高い事業は、設立時にまとめて事業目的に記載しておくことをお勧めします。例えば、「損害保険代理店業」「通訳・翻訳業」「ウェブサイトの企画、制作及び運営」などですね。目的の数をいくつ追加しても、設立時の費用は変わりませんから。ただし、あまりにも手当たり次第に目的を並べすぎると、「実態がよくわからない会社」と見なされ、銀行口座の開設や融資審査で不利に働く可能性もあるので、関連性があり、実現可能性があるものに留めておくのが無難でしょう。

オフィスの選び方と注意点

──続いて、本店所在地、つまりオフィスの場所についてです。設立直後は自宅やレンタルオフィスで、と考える方も多いと思いますが、旅行会社特有の注意点はありますか?

阪本:旅行会社の場合、会社の「本店所在地」が、旅行業を営む「主たる営業所」と同一になるケースがほとんどです。そして、この「営業所」には旅行業法で定められた要件があるため、どこでも良いというわけにはいきません。

──最近よく聞くバーチャルオフィスでは、登録は難しいのでしょうか?

阪本:おっしゃる通り、現状では非常に難しいと言わざるを得ません。バーチャルオフィスは住所や電話番号を借りるサービスであり、業務を行うための物理的なスペースがありません。旅行業法では、登録票や料金表、旅行業約款などを営業所内の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。お客様が訪れた際に、これらの書類を確認できる独立したスペースが必要なのです。

──では、個室タイプのレンタルオフィスなら大丈夫ですか?

阪本:個室を継続的に占有して利用できる契約形態であれば、認められる可能性は十分にあります。重要なのは、そのスペースの使用権限を法人名義の賃貸借契約書などで証明できることです。逆に言えば、契約内容によってはレンタルオフィスでも認められない場合がありますので、必ず契約前に、そのオフィスで旅行業登録が可能かどうかを管轄の行政庁に確認することをお勧めします。

──自宅のマンションの一室を営業所にすることはできますか?

阪本:はい、可能です。ただし、いくつかクリアすべき点があります。まず、社長個人から設立した会社に対して、事務所として使用することを認める「使用承諾書」や「賃貸借契約書」を作成する必要があります。また、そのマンションが居住専用の場合、管理組合から旅行業の営業所としての使用許可を書面で得なければなりません。これを怠って後から問題になり、営業所を移転せざるを得なくなったという事例もありますので、規約の確認は必須ですね。

最も重要!資本金と「基準資産額」の深い関係

──さて、会社設立における最大の関心事ともいえる「資本金」についてお伺いします。どれくらい用意すればよいのでしょうか?

阪本:資本金というと、一度預けたら動かせないお金、というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、実際は会社の運転資金として使っていくお金です。事務所の契約費用や備品代、そして後述する保証金の支払いなどを賄っても、6ヶ月分の運転資金が手元に残る程度の額を用意するのが理想です。

──ここで、冒頭にお話のあった「基準資産額」が関係してくるのですね。この「基準資産額」とは、具体的にどのようなものでしょうか?初心者にもわかるように教えていただけますか?

阪本:はい、ここが旅行会社設立における最大のポイントです。「基準資産額」とは、旅行業登録を申請する際に、会社の財産的基礎が一定の基準を満たしていることを示すための金額です。これは、万が一旅行会社が倒産した場合でも、旅行者に対して最低限の弁済ができるようにするための制度で、登録種別ごとに金額が定められています。

──なるほど。会社の体力のようなものですね。これは資本金の額とイコールではないのですか?

阪本:そこが一番の落とし穴です。基準資産額は、単純な資本金の額ではありません。計算式で示すと、『基準資産額 = 資産の総額 - 負債の総額 - 営業保証金(または弁済業務保証金分担金)』となります。設立直後の会社は負債がほぼゼロなので、簡略化すると『基準資産額 ≒ 資本金の額 - 営業保証金(または弁済業務保証金分担金)』と考えられます。

──つまり、資本金から「保証金」を差し引いた額が、基準を満たしている必要がある、と。例えば、最も登録件数の多い「第三種旅行業」の場合、具体的に資本金はいくら必要になるのでしょうか?

阪本:第三種旅行業で求められる基準資産額は300万円です。そして、旅行業協会に入会しない場合に法務局へ預ける「営業保証金」の最低額は300万円、旅行業協会に入会して納める「弁済業務保証金分担金」の最低額は60万円です。これを先ほどの式に当てはめてみましょう。

もし資本金300万円で会社を作ったとします。そこから保証金分担金60万円を支払うと、手元に残るのは240万円。これでは基準資産額300万円に足りません。つまり、登録できないのです。

──本当ですね!では、最低いくらの資本金を設定すれば良いのですか?

阪本:旅行業協会に入会する場合(分担金60万円)は、基準資産額300万円と合わせて最低でも360万円の資本金が必要です。協会に入会しない場合(営業保証金300万円)は、基準資産額300万円と合わせて最低でも600万円が必要になります。これはあくまで計算上の最低額で、行政庁によっては設立直後の費用などを考慮し、さらに余裕を持った資本金額を求められることもあります。設立時の資本金は、専門家と相談の上、余裕をもって設定することをお勧めします。

その他の決定事項と手続きの流れ

──資本金以外にも、事業年度や役員構成なども決めなければなりませんね。

阪本:はい。事業年度については、旅行業界の繁忙期と決算期が重ならないように設定するのが一般的です。また、税制上のメリットを最大限に活用するため、設立日からなるべく1期目が長くなるように決算月を決めるケースが多いですね。役員構成については、社長お一人で始める場合がほとんどです。ここで注意したいのは、旅行業登録に必要な「旅行業務取扱管理者」の資格者は、必ずしも役員である必要はない、という点です。社員として常勤で雇用すれば要件を満たせます。

──なるほど。そういった会社の概要が全て決まったら、いよいよ手続きですね。

阪本:ええ。まず、決まった会社名で法人の実印を発注します。その後、作成した定款を公証役場で認証してもらう手続きがあります。これは株式会社の場合のみで、合同会社では不要です。このとき「電子定款」という形式で作成すると、通常かかる4万円の収入印紙代が不要になるので、コストを抑えたい方は活用すべきですね。

──定款認証の次はどうなりますか?

阪本:次に、発起人(通常は社長になる方)の個人口座に、決めた資本金を振り込みます。この時点ではまだ法人口座はないので、個人口座を使うわけです。そして、定款や資本金の払込証明書など、必要書類一式を揃えて、管轄の法務局に「設立登記申請」を行います。この申請日が、会社の設立日となります。

──登記が完了すれば、ようやく法人口座が作れるのですね。

阪本:その通りです。ただ、近年はマネーロンダリング防止などの観点から、法人口座の開設審査が非常に厳しくなっています。事業内容を証明する書類の提出を求められることも多く、開設までに1~2週間かかることも珍しくありません。登記が完了したら、速やかに手続きを進めるのが良いでしょう。

まとめ:これから旅行会社を設立する方へ

──本日は、設立手続きの具体的な流れから、専門家ならではの注意点まで、非常に詳しく教えていただき、大変勉強になりました。最後に、これから旅行会社を設立して、夢への一歩を踏み出そうとしている方々へ、アドバイスをいただけますでしょうか。

阪本:はい。旅行業は、人々に夢や感動を与える、非常にやりがいのある素晴らしい仕事です。その一方で、お客様の大切な時間やお金、そして安全を預かる、非常に責任の重い仕事でもあります。今回お話しした会社設立や旅行業登録の手続きは、一見すると複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、これらはすべて、旅行者が安心してサービスを利用でき、業界全体の信頼性を担保するための大切なルールなのです。

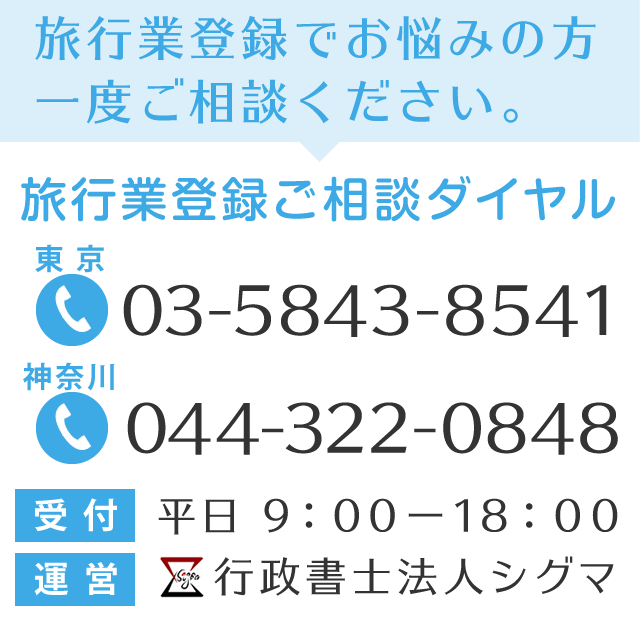

特にインバウンドが本格的に回復した今、ビジネスチャンスは大きく広がっています。しかし、安易な参入は思わぬトラブルを招きかねません。法令を正しく理解し、遵守する姿勢こそが、事業を長く継続させるための礎となります。また、単に手配業務をこなすだけでなく、環境や地域文化に配慮したサステナブル・ツーリズムといった新しい価値観を取り入れることも、これからの旅行会社には求められるでしょう。設立段階で分からないこと、不安なことがあれば、ぜひ私たちのような専門家を頼ってください。皆様の挑戦を心から応援しています。

──法令遵守の先に、真の顧客満足と事業の成功があるということですね。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁