旅行のスタイルが多様化する現代、大手代理店が提供するパッケージツアーだけでなく、個々のニーズに合わせたオーダーメイドの旅行や、特定のテーマに特化した旅行サービスへの需要が高まっています。

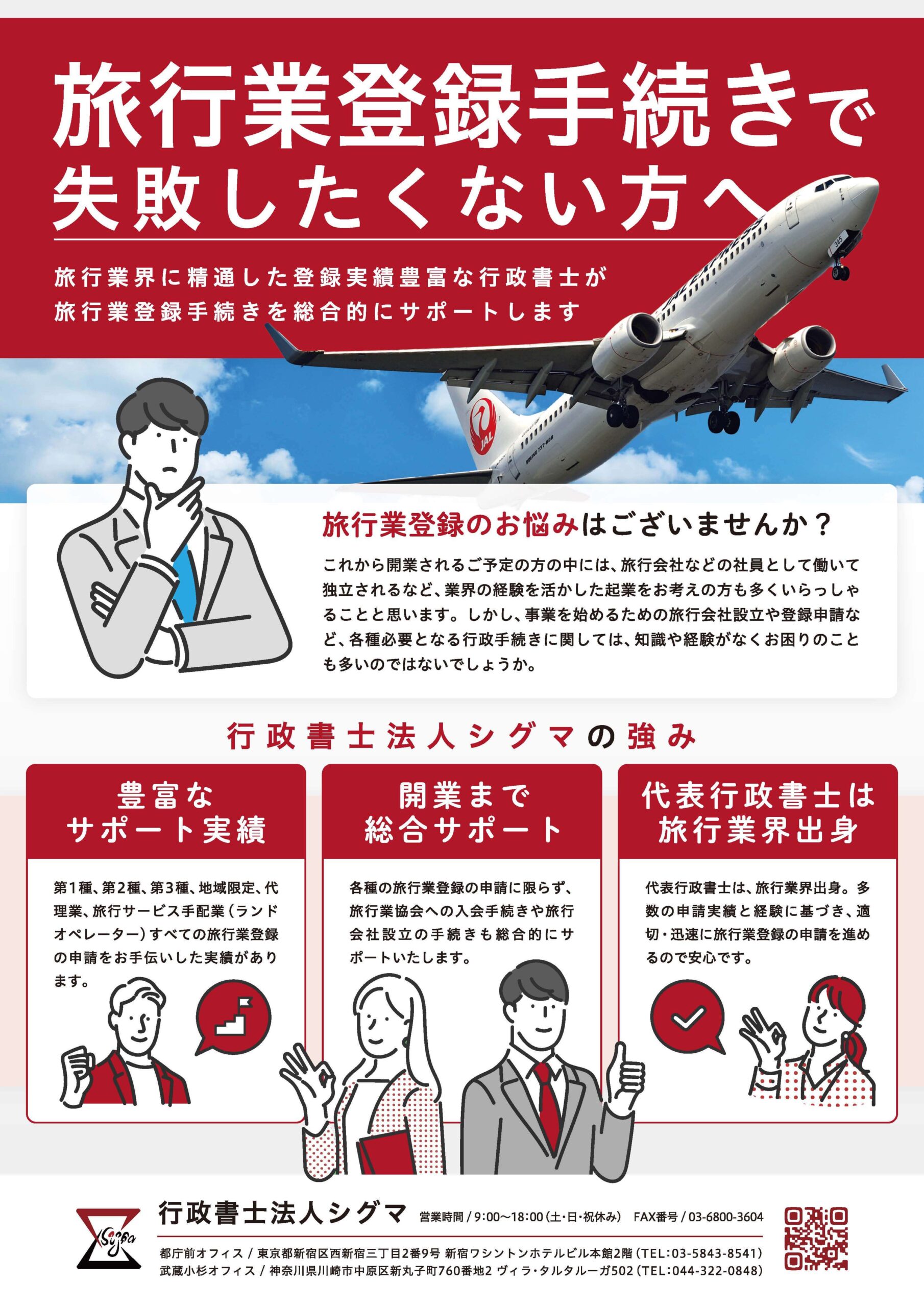

こうしたビジネスモデルを実現する上で鍵となるのが「第3種旅行業登録」です。今回は、旅行業の許認可申請を専門とする行政書士の阪本浩毅さんをお招きし、第3種旅行業登録の具体的な要件や、事業者が陥りがちな落とし穴について、プロの視点から詳しく解説していただきます。

第3種旅行業がフィットするビジネスモデルとは

──本日はよろしくお願いします。早速ですが、「第3種旅行業」とは、具体的にどのような事業を行うためのライセンスなのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。第3種旅行業は、ひと言でいえば「特定の顧客やニーズに特化した、柔軟な旅行サービス」を提供するのに最適なライセンスです。

自社で大規模なパッケージツアーを企画・募集するのではなく、お客様からの依頼に基づいて旅行プランを作成する「受注型企画旅行」や、航空券・ホテルなどの個別の手配を行う「手配旅行」が主な業務となります。

──なるほど。例えば、企業の研修旅行や学校の修学旅行、あるいは海外からのお客様向けのオーダーメイドツアーなどが、それに当たるわけですね。

阪本:その通りです。最近のトレンドとしては、アニメやドラマの舞台を巡る聖地巡礼ツアーや、特定の食文化を深く体験するガストロノミーツアーなど、非常にニッチで専門性の高い分野で起業される方が、この第3種旅行業を選択するケースが非常に増えていますね。

酒蔵をめぐる酒造ツーリズムも増えてきていますよね。

また、大手旅行会社のパッケージツアーを代理で販売する「代売」も可能ですから、カウンター業務を中心とした地域密着型の店舗を開きたい方にも適しています。

──一方で、第3種でも限定的ながら「募集型企画旅行」ができると伺いました。これはどういうことでしょうか?

阪本:はい、第3種でも自社で企画したツアーを催行することは可能です。ただし、その実施エリアに厳しい制限があります。

具体的には、出発地、目的地、宿泊地などが、すべて「営業所のある市町村および隣接する市町村」の範囲内に収まっていなければなりません。

いわゆる「ご近所ツアー」に限定されるわけです。この制限を知らずに、遠隔地へのツアーを計画してしまう事業者様もいらっしゃるので、注意が必要な点です。

最初の関門「基準資産額300万円」の正しい理解

──事業のイメージが湧いてきました。それでは、登録に必要な要件について伺います。まず、資金面での「基準資産額300万円以上」という要件ですが、これはどのように考えればよいのでしょうか?

阪本:ここは多くの方が誤解されるポイントなのですが、「基準資産額」は「資本金」とイコールではありません。

基準資産額とは、会社の純粋な財産力を示す数値で、会社の総資産から負債や営業権、繰延資産を差し引いて計算します。さらに、営業保証金、旅行業協会へ加入する場合は弁済業務保証金分担金の額を差し引いて計算します。

──ということは、「資本金300万円で会社を作ればOK」という単純な話ではないのですね。

阪本:その通りです。例えば、資本金300万円で会社を設立しても、営業保証金や弁済業務保証金分担金の額が差し引かれます。結果として、基準資産額が300万円を下回ってしまう、という事態に陥るのです。これが、新規設立の際に最も多い落とし穴ですね。

──それは避けたいですね…。実務上は、資本金をいくらくらいに設定するのが安全なのでしょうか?

阪本:ケースバイケースではありますが、設立時の諸経費を考慮して、旅行業協会へ入会される場合は360万円以上を、旅行業協会へ入会されない場合は600万円以上を資本金として準備されると、比較的スムーズに要件をクリアできることが多いです。

基準資産額がわずかに足りない場合は、増資の手続きが必要になり、時間もコストも余計にかかってしまいますから、最初の設定が肝心です。

「名義貸しは厳禁」- 人的要件の厳格なルール

──次に「人」に関する要件について教えてください。営業所に「旅行業務取扱管理者」を置く必要があるのですね。

阪本:はい。各営業所に最低1名、国家資格である旅行業務取扱管理者を「常勤専任」で選任することが法律で義務付けられています。

この「常勤専任」というのが非常に重要で、他の会社に勤務している方や、名前だけを借りる、いわゆる「名義貸し」は絶対に認められません。

これが発覚すれば、登録の取消しなど厳しい行政処分の対象となります。

──海外旅行を扱う場合は「総合」資格が必要とのことですが、第3種で海外旅行を扱うとは、具体的にどのような業務を指すのでしょうか?

阪本:例えば、お客様からの依頼で海外の航空券やホテルを手配する「手配旅行」や、企業からのオーダーで海外の展示会への視察ツアーを組む「受注型企画旅行」などが該当します。

たとえ自社で海外パッケージツアーを企画しなくても、こうした海外関連の業務を少しでも行う可能性があるなら、「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持つ人が必要になります。

──役員などが「登録拒否事由」に該当しないこと、という要件もありますが、これはどういったものでしょうか?

阪本:これは、申請者である個人事業主や法人の役員、そして管理者が、過去に旅行業法違反で登録を取り消されたり、拘禁刑に処せられたり、暴力団関係者であったりといった、特定の欠格事由に当てはまらないことを求めるものです。

申請者ご本人は問題なくても、役員の中に一人でも該当者がいると登録はできませんので、事前の確認が不可欠です。

法人設立時の見落とせないポイント

──最後に、法人として申請する際の注意点も教えていただけますか?

阪本:はい、特に注意していただきたいのが「商号」と「事業目的」です。

例えば東京都で登録する場合、すでに登録されている他の旅行業者と紛らわしい商号は使用できません。事前に都庁に確認せずに登記してしまうと、後で商号変更が必要になるという二度手間が発生してしまいます。

──事業目的の記載にもルールがあるのですね。

阪本:もちろんです。定款や登記簿の事業目的欄には、必ず「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」という文言を明記する必要があります。

「旅行コンサルティング」「旅行代理店業」といった曖昧な表現では受理されません。

また、将来的に旅行保険を扱う可能性があれば、「損害保険代理店業」といった目的も設立時に加えておくと、後々の手続きがスムーズです。

──これから第3種旅行業でビジネスを始めようと考えている方へ、メッセージをお願いします。

阪本:第3種旅行業は、独自のアイデアや専門性を活かして、顧客一人ひとりに寄り添ったユニークな旅行サービスを提供できる、非常に魅力的なビジネスフィールドです。

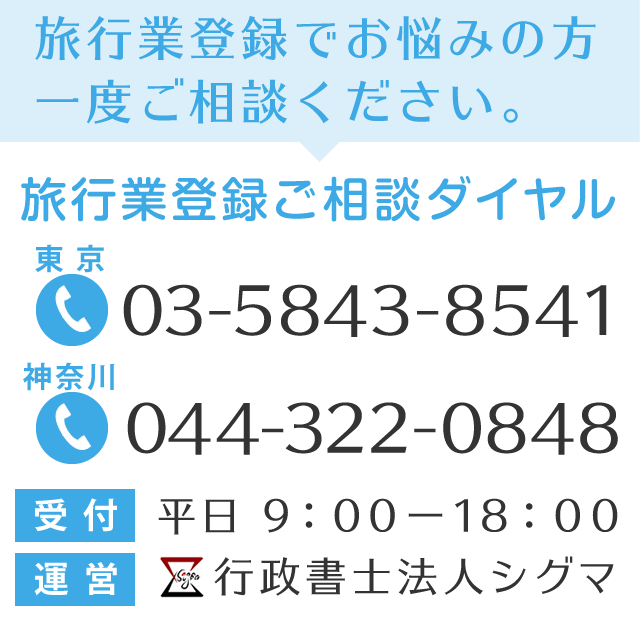

しかし、そのスタートラインに立つためには、今日お話ししたような法律上の要件を一つひとつ着実にクリアしなければなりません。特に基準資産額の計算や役員の適格性など、ご自身での判断が難しい部分は、ぜひ早い段階で我々のような専門家にご相談ください。

スムーズな許認可取得は、その後の事業成功への第一歩です。皆様の挑戦を心から応援しています。

──専門家と二人三脚で準備を進めることが成功への近道だということですね。本日は、大変有益なお話をありがとうございました。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁