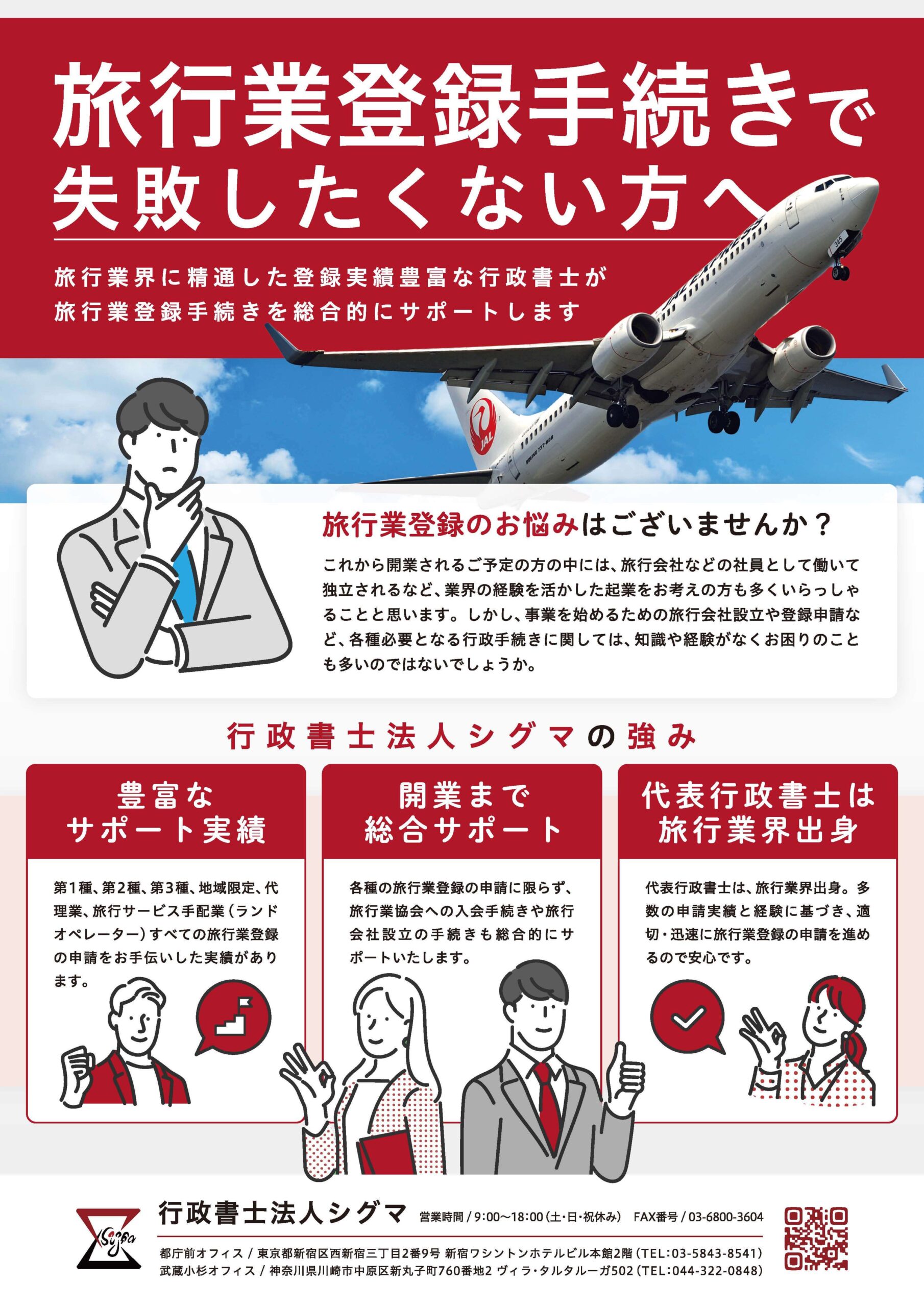

日本全国を舞台にした魅力的なパッケージツアーを企画・販売したい。そう考える多くの事業者にとって重要な選択肢となるのが「第2種旅行業登録」です。しかし、第3種や地域限定旅行業との違いが分かりにくく、どのライセンスが自社の事業に最適か判断に迷うケースも少なくありません。

また、最近は、インバウンド事業を専門とする事業者さんが第3種旅行業登録ではなく、第2種旅行業登録の取得を検討されるケースも増えてきています。

今回は、旅行業の許認可法務を専門とする行政書士の阪本浩毅さんをお招きし、第2種旅行業登録の具体的な要件と、事業者が陥りがちな落とし穴について、プロの視点から詳しく解説していただきます。

「第2種旅行業」が持つ、国内ビジネスにおける真の強み

──本日はありがとうございます。前回は第1種旅行業について伺いましたが、今回は「第2種旅行業」がテーマです。こちらは、どのような事業を行うためのライセンスなのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。

第2種旅行業を一言で表すなら、「国内の募集型企画旅行(パッケージツアー)を、エリアの制限なく自由に企画・実施できるライセンス」です。

海外のパッケージツアーは扱えませんが、国内であれば、日本全国どこを出発地・経由地・目的地とするツアーであっても、自社で造成できるのが最大の強みといえるでしょう。

──なるほど。よく「第3種」や「地域限定」といった種類も耳にしますが、それらとの決定的な違いはどこにあるのでしょうか?

阪本:そこが最も重要なポイントです。

第3種や地域限定旅行業でも国内のパッケージツアーは造成できますが、催行できるエリアに厳しい制限が課せられます。例えば、営業所のある市区町村とその隣接地域内に出発地・経由地・目的地が限定される、といった具合です。

一方で第2種にはその縛りが一切ありません。東京の事業者が、出発地・経由地・目的地が北海道から沖縄まで、全国各地を目的地とする広域のツアーを自由に企画・販売できるのです。

──それは大きな違いですね!その「エリア制限」を見落としてしまう事業者の方も多いのではないでしょうか?

阪本:非常に多いですね。「要件が少し楽だから」という理由で地域限定旅行業を選んだものの、事業が軌道に乗って「県外の魅力的な観光地を巡るツアーを作りたい」と思っても、ライセンスの壁に阻まれてしまう、というご相談は後を絶ちません。

例えば、アニメやドラマの聖地巡礼ツアーのように複数の都道府県を巡る企画や、全国の温泉地をテーマにした連続ツアーなどは、第2種旅行業でなければ実現が難しいといえるでしょう。

クリアすべき「700万円の壁」- 基準資産額のカラクリ

──全国展開できるというメリットは非常に大きいですね。しかし、やはり登録のためのハードルも高くなるのでしょうか。まずはお金に関する要件から教えてください。

阪本:はい。第2種旅行業登録では、「基準資産額が700万円以上」という財産的要件をクリアする必要があります。第1種の基準資産額が3,000万円ですので、その金額に比べれば低いですが……それでも決して簡単な金額ではありませんよね。

──この「基準資産額」ですが、単純に資本金を700万円にすれば良い、というわけではないのですよね?

阪本:おっしゃる通り、そこが最大の注意点です。基準資産額は、会社の財産状況を示す指標であり、貸借対照表をもとに計算します。

大まかに言うと、会社の総資産から負債や、すぐに現金化できない繰延資産(創業費など)、営業権などを差し引いた上、さらに、営業保証金や弁済業務保証金分担金を差し引いた金額のことです。

ですから、資本金をぴったり700万円で会社を設立しても、営業保証金や弁済業務保証金分担金を差し引きますと、資本金700万円ですと基準資産額は700万円を割ってしまうのです。

──なるほど。これから会社を設立する方は特に注意が必要ですね。既に会社を経営されている場合はいかがでしょうか?

阪本:既存の法人様の場合、決算書の内容がそのまま審査の対象になります。

よくあるケースとしては、社長個人への貸付金や、回収見込みの薄い売掛金などが資産から控除され、思った以上に基準資産額が低くなってしまうパターンです。また、組織再編を行われた法人様の場合は、営業権が資産の部の計上されていることがあります。

このあたりを気づかずに申請準備を進め、直前になって増資が必要になる、といった事態を避けるためにも、まずは決算書を専門家に見せて、現状を正確に把握することが肝心です。

事業運営の要となる「人的要件」と資格の選択

──財産的要件と並行して、「人」に関する要件も重要になりますよね?

阪本:はい、その通りです。各営業所に、国家資格である「旅行業務取扱管理者」を最低1名、常勤専任で配置することが法律で義務付けられています。

また、旅行取扱部門の従業員が10名以上の営業所の場合は、2名以上の管理者が必要になります。

営業所で選任する旅行業務取扱管理者は、他の営業所との兼務や、業務委託は不可です。勤務実態がない、いわゆる名義貸しも、もちろんダメです。

──第2種の場合、管理者の資格に種類はありますか?

阪本:国内旅行のみを取り扱うのであれば、「国内旅行業務取扱管理者」の資格で問題ありません。

しかし、海外への航空券や海外のホテルを手配旅行で取扱う場合や、海外への受注型企画旅行を扱う場合は、「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持つ人が必要になります。

将来の事業展開を見据えて、どちらの資格者を選ぶかがとても重要になりますね。

──なるほど。ここでも将来のビジョンが問われるわけですね。その他に、人に関する注意点はありますか?

阪本:会社の役員や、選任する管理者が法律で定められた「登録拒否事由」に該当しないことの確認も極めて重要です。

例えば、過去に禁錮以上の刑に処せられた経験がある、暴力団との関係がある、といった事項がこれにあたります。申請者ご本人だけでなく、役員全員がクリーンでなければ登録は認められません。

意外な盲点!会社の「商号」と「事業目的」

──お金と人の要件をクリアすれば、いよいよ申請となるわけですね。

阪本:その前に、特に法人で申請する場合にもう二つ、見落としがちなチェックポイントがあります。それは会社の「商号(名前)」と「事業目的」です。

──会社の名前ですか?

阪本:はい。例えば東京都の場合、すでに登録されている他の旅行業者と紛らわしい商号や、そっくりな商号は使用できないという規制があります。

もし、これを事前に確認せずに会社を設立してしまうと、いざ旅行業登録を申請する段階で「その商号では登録できません」と指摘され、商号変更の登記手続きからやり直すという、時間と費用の無駄が生じてしまいます。

──それは避けたいですね。事業目的についても、注意が必要なのでしょうか?

阪本:もちろんです。会社の定款や登記簿謄本に記載する事業目的には、必ず「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」という文言を入れなければなりません。

「旅行コンサルティング」や「観光プロデュース」、「旅行代理店業」といった表現では、許可事業である旅行業を行う意思が明確でないと判断され、申請が受理されません。

自社の未来を見据えた、最適なライセンス選択を

──第2種旅行業登録には、様々な角度からの周到な準備が必要だということがよく分かりました。最後に、これから登録を目指す方へアドバイスをお願いします。

阪本:第2種旅行業は、国内ビジネスを全国規模でダイナミックに展開したい事業者にとって、非常に戦略的で価値のあるライセンスです。一方で、そのためには今回お話ししたような、財産、人、そして会社そのものの体制といった複数の要件を計画的にクリアしていく必要があります。

私が特に強調したいのは、目先のハードルの高さだけで登録種別を選ばないでほしい、ということです。将来的に事業をどう成長させたいのか、どのようなツアーを実現したいのかというビジョンを明確にし、それに最適なライセンスを選択することが成功への最短ルートです。

その戦略的な判断に迷った時こそ、ぜひ我々のような専門家を頼っていただきたいですね。

──事業の可能性を最大限に引き出すための、的確な選択が重要だということですね。本日も、非常に実践的なお話をありがとうございました。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁