海外へのパッケージツアー企画・実施など、旅行業法で規定されているあらゆる旅行業務を取り扱える「第1種旅行業」。そのライセンスは事業者にとって大きな魅力と信頼の証となりますが、登録に至る道筋は決して平坦なものではありません。

特に、その厳しい登録要件は、多くの起業家が直面する大きな壁です。今回は、旅行業の許認可法務を専門とする行政書士法人シグマの行政書士、阪本浩毅先生をお招きし、第1種旅行業登録のリアルな実態と、その高いハードルを乗り越えるための具体的なポイントについて、詳しくお話を伺いました。

第1種旅行業が持つ「特別な価値」とは

──本日はお忙しい中ありがとうございます。早速ですが、旅行業にはいくつかの種類があると伺いました。その中でも「第1種旅行業」というのは、どのような特徴があるのでしょうか?

阪本:はい、よろしくお願いします。

第1種旅行業の最大の特徴は、旅行業法で定められているすべての旅行業務を取り扱うことができる、という点にあります。国内旅行はもちろん、海外旅行においても、自社で旅行プランを企画して参加者を募集する、いわゆる「募集型企画旅行」を催行できるのが第1種だけなのです。

──一般的に「パッケージツアー」と呼ばれるものですね。それを海外向けに自社で企画・販売するには、第1種旅行業の登録が必須になるわけですね。

阪本:その通りです。例えば、第2種旅行業では海外の募集型企画旅行の主催は行えません。

第1種旅行業の登録は、旅行ビジネスの可能性を最大限に広げるための、いわば最上位ライセンスと言えます。そのため、取得していること自体が、旅行者や取引先からの揺るぎない信頼に繋がるのです。

最大の難関「財産的要件」の実態

──なるほど、取り扱える業務の幅広さが魅力なのですね。一方で、第1種は登録のハードルが最も高いとも聞きます。具体的に何がそんなに大変なのでしょうか?

阪本:数ある要件の中でも、多くの事業者が最初に直面する最大の壁が「財産的要件」、特にお金に関する基準です。具体的には、基準資産額が3,000万円以上必要とされています。

──基準資産額、ですか?それは、単純に会社の現金が3,000万円あれば良い、というわけではないのですね?

阪本:はい、そこが非常に重要なポイントで、多くの方が誤解されがちな部分です。基準資産額は、会社の貸借対照表をもとに算出する、いわば「会社の純粋な財産体力」を示す数値です。

単純に、社内にある現預金の額や資本金の額ではありません。勘違いされている方も多いので、ここは大きな声でお伝えしたい点です。

──具体的にはどのように計算するのでしょう?

阪本:非常に簡潔に言うと、会社の総資産から、すぐに現金化できない資産(繰延資産や営業権など)や負債総額、そして営業保証金や弁済業務保証金分担金の額を差し引いて計算します。

これから会社を設立する場合は、設立時の貸借対照表でこの基準を満たす必要があります。例えば、設立時の資本金が3,000万円あっても、営業保証金や弁済業務保証金分担金の額を差し引きますので、その分基準資産額は目減りしてしまうのです。

──会社設立後1期目に第一種旅行業の登録を申請するためには、資本金はいくらに設定すればよいのでしょうか?

阪本:基準資産額3,000万円をクリアした上で、さらに「営業保証金」として7,000万円を法務局に供託する必要があります。

営業保証金は、万が一旅行者に損害を与えてしまった場合の弁済に充てられるお金です。ですので、3,000万円+7,000万円ですので1億円、1億円以上の資本金で会社を設立していただければ第一種旅行業登録の基準資産額を満たすことになります。

──合計で1億円ですか…!それは確かに、これから事業を始める方には相当なハードルですね。

阪本:はい。ですから、多くの事業者は開業時の資金負担を圧縮するために「旅行業協会」へ入会するという選択をします。

協会に入会すると、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を納付することになり、第1種の場合はその額が1,400万円になります。結果として、初期に必要な資金額を大幅に抑えることができるのです。

──なるほど。協会への入会は、資金面でのメリットが非常に大きいわけですね。実務上、基準資産額でつまずいてしまうケースには、他にどのような例がありますか?

阪本:よくあるのは、役員への貸付金や、回収見込みの薄い売掛金(不良債権)が資産から控除され、想定より基準資産額が低くなってしまうケースです。

また、ご自身で計算された際に、資産から差し引くべき項目を見落としていて、申請直前になって基準を満たしていないことが発覚する、といったご相談も後を絶ちません。そうなると、増資の手続きからやり直しになり、開業が大幅に遅れてしまいます。

お金だけじゃない「人的要件」という壁

──財産的要件の厳しさがよく分かりました。お金の面のほかにも、重要な要件はありますか?

阪本:はい、次に重要になるのが「人的要件」です。各営業所に、国家資格である「旅行業務取扱管理者」を1名以上、必ず選任しなければなりません。

特に第1種の場合、海外旅行を扱うことになりますから、その資格は「総合旅行業務取扱管理者」である必要があります。

──資格を持っている人がいれば良い、というだけではないのですよね?

阪本:その通りです。「選任」とは、単に名前を借りるだけでなく、その営業所で常勤し、専任で業務に従事することを意味します。

ですから、他の会社で働いている方や、業務委託の方が管理者になることは認められません。また、旅行業務に従事する社員数が10名以上の営業所では、管理者を2名以上置く必要があります。

──役員や管理者の経歴なども問われるのでしょうか?

阪本:非常に鋭いご質問です。会社の役員や、先ほどの旅行業務取扱管理者が、旅行業法で定められた「登録拒否事由」に該当しないことも絶対条件です。

例えば、過去に旅行業法違反で登録を取り消されてから5年が経過していない、禁錮以上の刑に処せられてから5年が経過していない、といったケースがこれにあたります。申請者ご本人は問題なくても、役員の中に該当者が一人でもいると登録はできません。

意外な落とし穴、会社の「事業目的」

──財産、人、とクリアすべきハードルが続きますね。他に注意すべき点はありますか?

阪本:法人として申請する場合、意外な盲点となるのが、会社の定款や登記簿謄本に記載されている「事業目的」です。ここには、必ず「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」という文言が明記されていなければなりません。

──なぜそこまで厳密に定められているのですか?

阪本:行政庁は、その会社が明確に旅行業を営む意思と体制があるかを確認します。

「旅行に関するコンサルティング」や「観光事業の企画」といった曖昧な表現では、許認可事業である旅行業を行うとは判断されず、申請が受理されないのです。

「旅行代理店」も事業目的としては正式な表記ではないので、修正する必要があります。もし、旅行保険の販売なども考えているのであれば、「損害保険代理店業」といった目的も併せて記載しておく必要があります。

後から追加すると、定款変更の手間と費用がかかってしまいますからね。事業目的を変更する場合は、変更後の定款も作成してください。第一種旅行業登録申請書には、最新版の定款を添付する必要があるからです。

信頼の証を手にするために。専門家が語る第1種登録の真価

──ここまで伺って、第1種旅行業登録が、いかに計画的かつ緻密な準備を要するか、身に染みて分かりました。

阪本:はい。特に基準資産額の要件は、多くの事業者様が頭を悩ませる部分です。

決算書のどの数字を使えばいいのか、自社の状況で基準をクリアできるのか、判断に迷われるケースは非常に多いですね。また、登録行政庁が観光庁(国)になるため、手続きの複雑さや、行政とのやり取りに不安を感じてご相談に来られる方もいらっしゃいます。

さらに、多くの事業者さまは旅行業協会へ入会されますので、観光庁と旅行業協会の両方の手続きをミスなく進めるのは、なかなか難しいのではないでしょうか。

──最後に、これから第1種旅行業を目指す事業者の方々へ、専門家としてのアドバイスをお願いします。

阪本:第1種旅行業登録は、確かに厳しい要件が課せられています。しかし、それは裏を返せば、それだけの経営基盤と専門性、そして社会的責任を負う覚悟があるという証明に他なりません。

このライセンスは、単に業務範囲が広がるだけでなく、顧客や取引先からの「最高の信頼」を獲得するためのパスポートなのです。

──なるほど。信頼の証、ですか。

阪本:はい。最近では、富裕層向けのラグジュアリーツアーや、特定のテーマに特化したサステナブルツーリズムなど、ユニークで付加価値の高い海外旅行のニーズが高まっています。

このような新しいビジネスモデルを実現するためにも、第1種登録の信頼性は強力な武器になります。

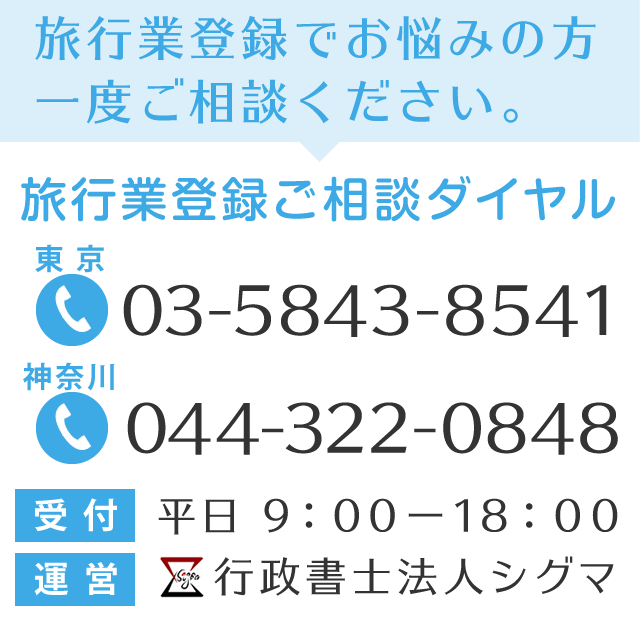

複雑な手続きや要件の確認は、ぜひ我々のような旅行業登録の専門家を頼ってください。経営者の皆様には、許認可というハードルを乗り越えた先にある、魅力的な旅行ビジネスの創造にこそ、情熱と時間を注いでいただきたいと心から願っています。

──事業の本質に集中するためにも、専門家との連携が重要だということですね。本日は、大変貴重なお話をありがとうございました。

国土交通省

国土交通省

関東運輸局

関東運輸局

東京都庁

東京都庁